- Google Virtual Try-On API 活用のすすめ

- Virtual Try-On API の概要

- 技術的な制約と対応策

- 法務・ブランド面での配慮

- 活用メリット

- ビジネス現場での具体的な活用視点

- マーケティング戦略上の価値

- 将来拡張の可能性

- 導入フロー:PoC → 本導入 → 運用改善

- まとめ:先行導入が差別化の鍵に

Google Virtual Try-On API 活用のすすめ

ユニクロの国内事業では、オンライン売上比率(EC化率)が約15%に達しています。 コロナ禍以降、ECがアパレル業界の販売チャネルとして定着したことを示す代表例といえるでしょう。こうした潮流の中、アパレル企業にとって「顧客が商品を実際に身に着けるイメージを持てるかどうか」はECでの購入率を左右する重要なポイントとなっています。

Google が 2025年8月に Virtual Try-On APIを公開した技術は、人物画像と商品画像をもとにリアルな合成を行い、ECサイト上でユーザーが「着用イメージを視覚的に体験する」環境を実現するものとして注目されています。撮影依存を減らし、短期間で多様なクリエイティブを生成できる点で、アパレルECに革新をもたらす可能性があります。

Virtual Try-On API の概要

GoogleのVirtual Try-On APIは、クラウド上で人物写真と商品画像を入力し、合成結果を生成する仕組みです。モデル撮影や着用写真を大量に用意しなくても、既存の商品画像を用いて「バーチャル試着」を実現できるため、クリエイティブ制作における時間と費用の効率化が期待されています。ただし、万能ではなく、API特有の制約や工夫が必要な点も存在します。

技術的な制約と対応策

- 重ね着・領域指定が苦手

仕様上、1人につき1つのプロダクトが前提です。そのため、トップスとボトムスを同時に差し替えたり、「パンツだけ残してジャケットは元のまま」といった部分指定は不得意です。また、眼鏡やサングラスといったアクセサリー類は、現時点でうまく合成ができません。(下画像を参考)

→ 後処理でマスク合成(上半身は元画像、下半身は生成結果)を組み合わせたワークフローで補完するのが現実的です。

- ポーズや遮蔽物に弱い

仕様上、人物の上半身や全身が明瞭に見える画像が必要です。腕で服が隠れたり、髪や小物が肩にかかると生成が破綻しやすくなります。

→ 正面~軽い斜め構図、遮蔽物が少ない撮影環境を推奨します。人物・商品ともに高解像度画像を準備することが精度向上につながります。

- 素材表現の難しさ

仕様上、透過や反射、毛足の長い素材は再現が難しいです。レースやファーなどの縁部分は不自然になりやすい傾向があります。

→ 商品画像は背景透過PNG・輪郭をはっきり・余白を最小にするのがベストです。照明はニュートラルにし、強い光源を避けて撮影するのが有効です。

- 柄やシルエットの不一致

仕様上、人物の体型やポーズと大きく異なる商品画像では、チェック柄やボーダーの歪み、タイト↔ルーズの不自然さが出やすいです。

→ 人物に近い体型・体勢の見本画像を使うことで、合成の自然さを確保できます。正面の平置きまたはトルソー画像が適しています。

- 色再現や照明の不一致

仕様上、入力画像同士の光源や色味の違いが強いと、陰影やカラーが馴染まず、実物と異なる印象を与えやすくなります。

→ 商品画像はニュートラルな照明で撮影し、必要に応じて明度・コントラストを軽微に補正して調整するのが効果的です。

■運用面での課題■

- API利用制限:リクエスト数が多いとエラー(429/5xx)が返るため、並列実行の制御やバックオフ処理が必須です。

- コスト管理:同じ入力でも結果が揺れるため、複数サンプル生成が推奨されます。その分コストが増えるため、小規模ABテストで画質と費用を検証することが重要です。

- 品質保証:ジャケットが勝手に変わるなど意図しない変化を避けるには、セグメンテーションによる自動検品を導入し、一定の基準を満たさない画像は再生成・レビューに回す仕組みを設けると安心です。

法務・ブランド面での配慮

- 肖像権・利用許諾:人物画像を利用する際はモデル本人の同意が必須です。未成年の場合は特に厳格な同意管理が必要です。

- ロゴや商標:ブランドロゴの変形や誤表示はブランド毀損につながります。ガイドライン遵守が不可欠です。

- 公平性の担保:肌色や体型によって生成精度に差が出る可能性があるため、多様な検証データを用意し、バイアスを排除することが企業の信頼に直結します。

活用メリット

制約はあるものの、Virtual Try-On APIの導入には以下のメリットがあります。

- 撮影コスト削減:モデル×商品の全数組み合わせの撮影が不要に。

- クリエイティブ制作の効率化:新色や派生商品も迅速に試着画像を生成可能。

- 購買体験向上:ユーザーが着用イメージを直感的に理解でき、返品率低減にも寄与。

- ブランド価値の強化:「最先端の試着体験」を提供することで、ブランドイメージ強化を図れる。

ビジネス現場での具体的な活用視点

撮影・画像準備フローとの統合

API活用には、社内の撮影フローとの接続が不可欠です。社内やスタジオでの公式撮影に加え、店舗スタッフが撮影した写真を流用する場合も想定できます。その際は背景除去やサイズ統一などを自動化する仕組みが求められます。

→ 例:Google Driveや社内DAM(デジタルアセット管理)にアップロードすると自動で背景除去・サイズ変換し、API入力に最適化するワークフロー。

ユーザー体験設計

単に「試着画像が生成できる」だけでは不十分です。ユーザーが自然に試着体験へ誘導され、購買につながる導線設計が必要です。

- 商品詳細ページに「試着してみる」ボタンを配置

- 試着後に「カラー違い」「似たシルエット」の商品をレコメンド

- SNSやアプリと連携し、バーチャル試着→お気に入り保存→店舗受け取り予約といったOMO導線を構築

KPIと効果測定

Virtual Try-On の成果は「生成精度」だけでなく ビジネス指標で評価。

- Try-On利用者と非利用者の CVR比較

- 商品ページでの 平均滞在時間

- 購入後の 返品率低下

さらに、試着は購買に直結しなくても、ユーザーの「サイズ傾向」「カラー嗜好」といったインサイトを収集する価値があります。これらは商品企画や在庫戦略に活かせます。

運用・組織体制

- APIリクエスト数やサンプル数によってコストが膨らむため、対象商品を「売れ筋」に絞るなどの判断が必要です。

- 法務やブランドチームとの調整(肖像権・ロゴ表示チェック)を業務フローに組み込むことが欠かせません。

- エラー(429/5xx)発生時には並列制御や再試行ロジックを備えた運用設計が求められます。

マーケティング戦略上の価値

Virtual Try-On API は単なる技術導入にとどまらず、マーケティング戦略の差別化要素になります。

- 先行導入により「イノベーティブなブランド」イメージを訴求可能

- Z世代や海外市場で「オンライン試着体験」を強調することで新規顧客獲得につながる

将来拡張の可能性

現時点では「1人×1商品」の試着が基本ですが、将来的には下記のような拡張が予想されます。

- 複数商品の同時試着によるコーディネート提案

- ユーザー属性や過去購入履歴を活かした AIスタイリスト機能

- メタバースやバーチャル店舗での利用

これらの進化は、単なる合成技術の枠を超え、ブランドと顧客の関係を強固にする可能性を秘めています。

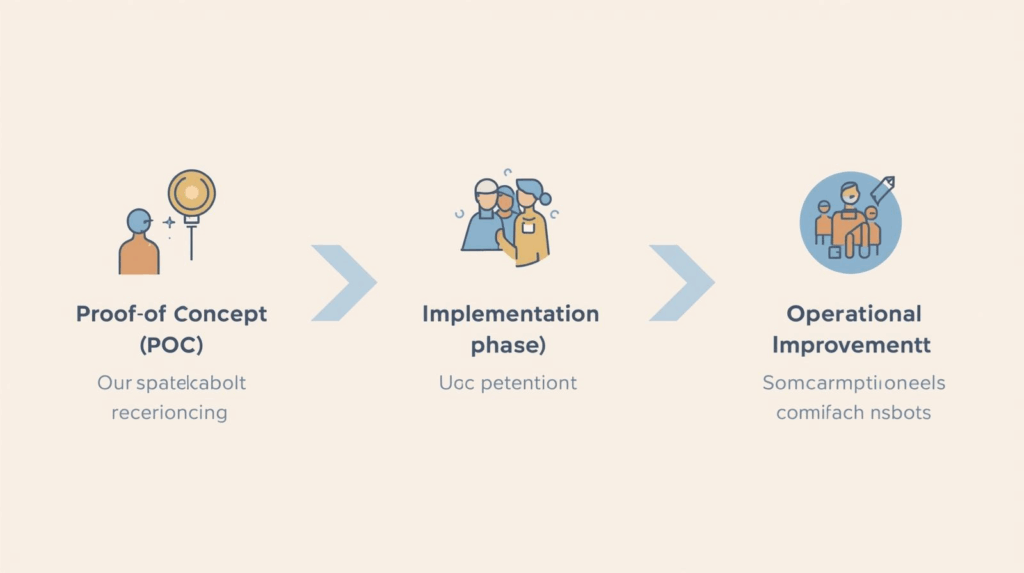

導入フロー:PoC → 本導入 → 運用改善

Virtual Try-On APIは単なる技術導入ではなく、自社のワークフローや商品特性に合わせた段階的展開が成功の鍵です。以下に、推奨する導入フローを整理します。

ステップ1:PoC(概念実証)

まずは小規模な範囲で試し、効果と課題を洗い出します。

- 対象商品を限定(例:Tシャツのみ、色違い含む)

- 入力画像の最適条件を確認(撮影環境・サイズ・フォーマット)

- 生成結果を評価(自然さ、色再現度、社内外フィードバック)

- コストシミュレーション(サンプル数やリトライ回数を考慮)

この段階で「自社商品でどの程度実用になるか」を見極めます。

ステップ2:本導入

PoCの知見をもとに、本格運用体制を構築します。

- 商品全カテゴリへの展開(トップス、ボトムス、アウターなど順次拡張)

- システム連携:商品マスタやECサイトCMSとAPI処理を統合し、自動化ワークフローを整備

- 品質保証プロセス:自動検品ロジックを組み込み、問題画像を排除

- 法務・ブランド監修:利用規約や表示ポリシーを明文化し、リスクを低減

このフェーズでは、単なる試験運用から「業務インフラ」としての定着を目指します。

ステップ3:運用改善

導入後も継続的な改善が必要です。

- ユーザー行動分析:試着画像を閲覧した顧客の購買率、滞在時間、離脱率を追跡

- ABテスト:生成パターンの違いがCVRに与える影響を測定

- コスト最適化:サンプル数や再生成基準を見直し、ROIを最大化

- 新素材・新演算技術の追随:GoogleのAPIアップデートや他社サービスを随時検証

改善を重ねることで、「導入すれば終わり」ではなく「収益を伸ばす資産」として定着させられます。

まとめ:先行導入が差別化の鍵に

Virtual Try-On APIは、従来の「撮影依存型クリエイティブ制作」から脱却し、効率化と体験価値向上を両立できるソリューションです。確かに制約は存在しますが、適切な運用フローや後処理を組み合わせれば実用レベルに達します。